INTERVIEW

株式会社アスコエパートナーズ 様

VRチームビルディング研修で専門性を越えたコミュニケーションを促進—体験から学ぶ”伝わる”コミュニケーションの本質

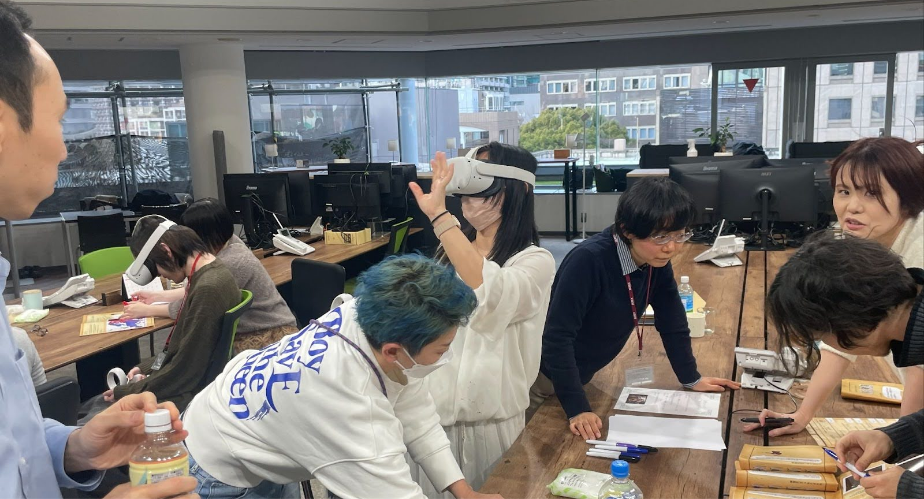

VRチームビルディング Hotel Homicideを導入いただいた株式会社アスコエパートナーズの安井様、高岡様にインタビューをさせていただきました。

- 企業名

- 株式会社アスコエパートナーズ

- 業界

- 行政向けデジタルトランスフォーメーション(DX)推進

- 参加人数

- 29名

- 導入サービス

- VRチームビルディング Hotel Homicide

- ご担当者様

- 代表取締役社長 安井 秀行様、シニアエキスパート 高岡 英雄様

- インタビュアー

- 株式会社Teamie 代表取締役社長 納土 哲也

体験から学ぶ本当のコミュニケーション――VRチームビルディング研修の導入背景

(納土)今回、チームビルディングを実施された背景について教えていただけますか?

(安井様)弊社は創業以来、コミュニケーションや研修を大切にしてきました。しかし、テレワークの導入や事業の拡大に伴い、社員同士のコミュニケーション不足を感じるようになりました。

お互いがどのような業務をしているのかが見えにくくなり、知る機会も減ってしまったのです。そこで、“事業や役割を超えた本当の意味でのコミュニケーション”を学んでほしいと考え、今回のチームビルディング研修を実施しました。

(納土)安井様がおっしゃる“本当の意味でのコミュニケーション”とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?

(安井様)弊社の社員同士は仲が良く、話しやすい雰囲気はあります。しかし、部署間の連携には課題が残っていました。実際に、「もっとコミュニケーションを取ろう」と働きかけても、社員自身は「すでに十分話せている」と感じてしまうことが多かったのです。

しかし、本当の意味でのコミュニケーションとは、単に会話をすることではなく、異なる事業や役割を担当している相手に対して、専門的な内容でも正しく伝わり、それが実際に業務に活かされることだと考えています。

その認識の違いを、単なる理論ではなく、実際の体験を通じて実感してほしいと考えていました。

(納土)だからこそ、体験型のVRチームビルディング研修を導入されたのですね。

(安井様)そうですね。普段の業務では「伝えたつもりでも伝わっていなかった」という経験に気づきにくいものです。今回のVRチームビルディング研修では、自分が見えているものを相手に伝える難しさを実際に体験しながら、「伝わるコミュニケーション」とは何かを考えてほしいと思いました。

そのため、研修を企画する際には、座学のような形式のコミュニケーション研修は避け、実際に体験しながら学べるものにしてほしいと、企画担当のメンバーに伝えていました。

チームの特性を客観視し、理想のコミュニケーションを考える——VRチームビルディング研修の気づき

(納土)VRチームビルディング研修を導入されてみていかがでしたか?

(高岡様)とても面白い体験でした。私自身も参加しましたが、メンバーの普段の仕事ぶりがそのまま表れており、それを客観的に見ることができたのが何よりも興味深かったです。

例えば、VRゲームに没頭しすぎて目的を見失ってしまうメンバーや、細かい説明にこだわりすぎて時間がかかってしまうメンバーがいました。こうした失敗体験を通じて、より効果的なコミュニケーションについて学ぶことができました。

そこから、ゲームを進める際には「まずは目的を明確にし、必要な情報を的確に取りに行くこと」が重要であると気づき、軌道修正を図りました。その結果、格段に進行スピードが上がりました。

このように、チームやメンバーの特性を客観的に捉えることで新たな気づきを得られたことが、非常に良い経験になりました。

(納土)お互いを理解することでチームの生産性が向上する、素晴らしい事例ですね!

(高岡様)弊社のオフィスはオープンスペースで、物理的な壁がないため、社員の感覚としては「コミュニケーションが取れている」と思いがちです。しかし、実際には、より質の高いコミュニケーションが求められているのだと感じました。

例えば、オンラインミーティングに慣れている人とそうでない人がいることや、各自の業務が専門的であるがゆえに「伝えたつもりが伝わっていない」ことなど、ミスコミュニケーションが発生しているのだと思います。

VRチームビルディング研修の振り返りでも、「6か9か(※1)」という例えがありましたが、立場や視点の違いによって認識が異なり、それが勘違いや食い違いを生む要因になっているのだと思います。

(納土)“コミュニケーション”という言葉一つ取っても、人それぞれ解釈が異なりますからね。

(高岡様)お話ししてきた通り、弊社は役職や社歴に関係なくフラットな社風ではあります。しかし、「代表の安井が考えるコミュニケーション」と「社員が考えるコミュニケーション」には違いがあるのだと思います。

部署を越えてお互いの専門性や活動を共有することで、実は同じことを重複して行っていた非効率な状況を解消できたり、ある問題が発生した際に、すでに解決策を持っている他部署の知見を活かすことができたりと、会社全体の生産性は大きく向上するはずです。

そう考えると、今後は「我々が目指す理想のコミュニケーションとは何か」をより具体的に定義していくことが必要だと思います。

その前提として、まずはコミュニケーションの難しさを体感し、気づきを得ることが重要です。その意味で、今回のVRチームビルディング研修は非常に価値のあるものだったと感じています。

※1:役割や立場によって、同じもの(6または9)を見ていても、捉え方が異なること。それによってミスコミュニケーションが生じるという比喩。

本当に伝わるコミュニケーションとは?VRチームビルディング研修のすすめ

(納土)どのような企業や組織に、このプログラムをおすすめしたいですか?

(高岡様)コミュニケーションに課題を感じている企業よりも、「自分たちは十分にコミュニケーションが取れている」と思い込んでいる企業にこそ、ぜひ体験してほしいと思います。

実際には、コミュニケーションが取れているつもりでも、伝えたことの意図が正しく汲み取られていなかったことに、後になって気づくことがよくあります。

例えば、チャットで伝えた後、相手から質問がなかったため「理解してくれた」と思っていたら、実はそうではなかった、ということがありますよね。(笑)

(納土)確かに、チャットでのやり取りが増えると、そういった認識のズレが起こりやすいですよね。

(高岡様)特に、仲が良く「私たちはコミュニケーションが取れている」と思っている場合、逆にコミュニケーションを省略してしまう傾向があるように思います。

私も社歴が長いので、メンバーから「えっ?高岡さんなら知っていると思っていました」と言われることがよくあります。(笑)

こうした思い込みや勘違いを解消し、「本当に必要なコミュニケーションとは何か」を体験を通じて学ばせたい企業には、このプログラムはとてもおすすめですね。

(納土)役割や専門性が異なっても、「伝わるコミュニケーション」とは何かを考えさせられますね。

(高岡様)企業の規模が20名程度までは、お互いの仕事内容や人柄が見えやすいため、”One Team”

で働いている実感が持ちやすいです。しかし、それ以上の規模になると、部署ができて縦割りの構造になりがちです。

そういった状況だからこそ、部署や役割、専門性を越えたコミュニケーションの土台をつくることが重要になります。そのためにも、御社のVRチームビルディング研修は非常に有効だと感じました。

(納土)改めて、コミュニケーションの意味と重要性について考えさせられました。

この度はインタビューにご協力いただき、ありがとうございました。